「世界中を敵に回してでも、私だけはあなたの味方につく」を前提としている人間が、ライターだ。

取材・執筆・推敲 あらすじ

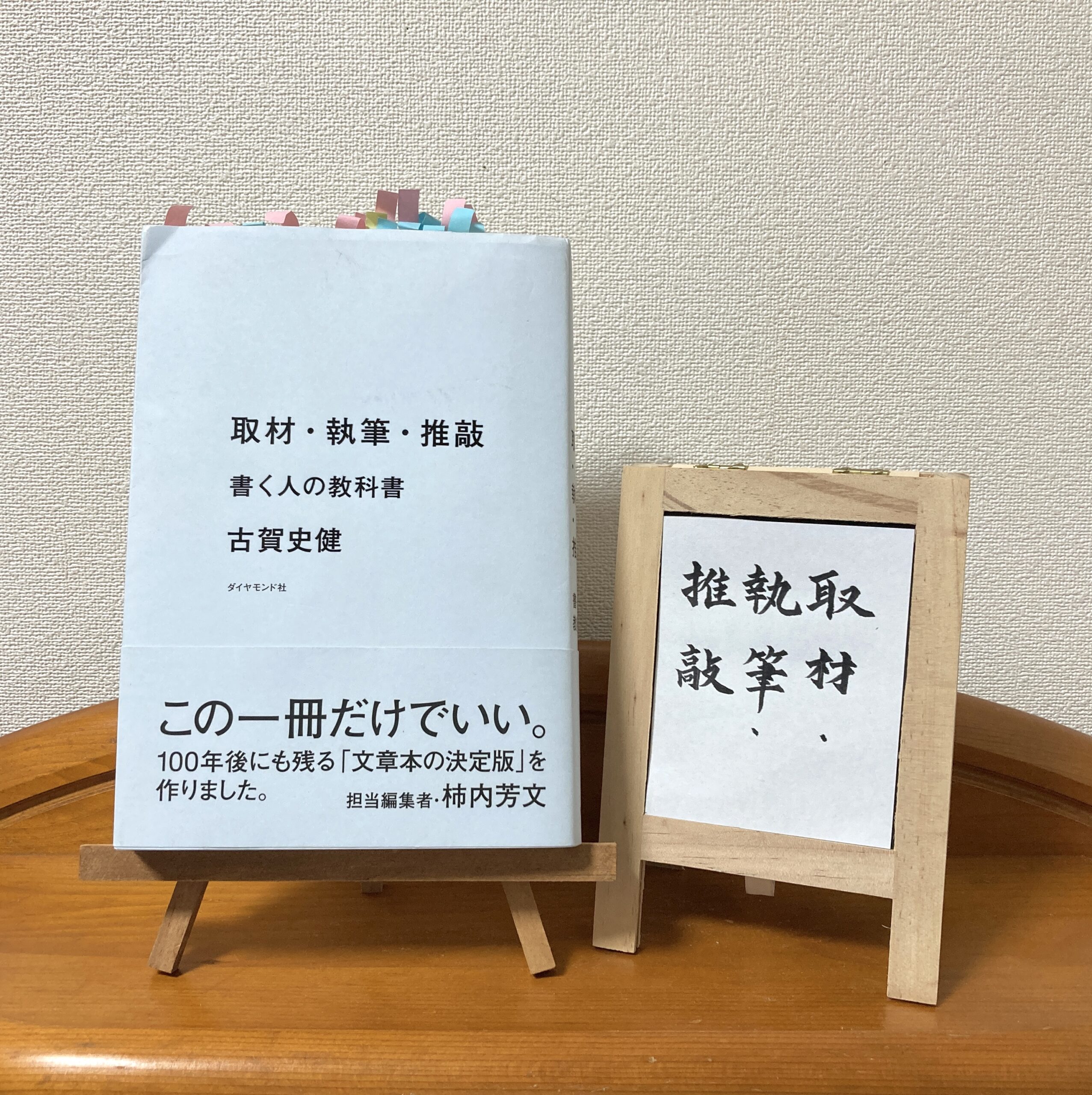

現役のライターや編集者はもちろん、これからその道をめざす人、そして「書くこと」「伝えること」で自分と世界を変えようとするすべての人たちに向けた”教科書”である本書には、小手先のテクニックは一つも掲載されていません。どうすれば、プロの「書く人」になれるのか? どうすれば、ひとりでも多くの人に届く「原稿(コンテンツ)」をつくることができるのか? この本と徹底的に格闘して、思考し、実践した先に、その「答え」はあるはずです──。

文章を書く人が読むべき一冊

ぼくは仕事である地域の情報誌の写真と文章を担当しています。

もともと、文章を書くことは好きだし、本を読むのが好きだったので、この役を与えていただきました。

ちょうど取材を担当させてもらう数ヶ月前に『取材・執筆・推敲』が発売しました。

『取材・執筆・推敲』ってタイトルですが、ぼくは「取材」と一番最初のガイダンスに心を惹かれました。

近藤康太郎さんの『三行で撃つ』もそうだったのですが、文章を書くための本は生き方に繋がります。

『取材・執筆・推敲』は間違いなく、ぼくのバイブルとなる本です。

今回はTwitterでの感想を先にまとめ、その後に心に残った言葉を引用して一緒に考えていきたいと思います。

『取材・執筆・推敲』 感想

4月になったので教科書を買いました。最強の先生が横について「違う。そうじゃない、こっち」と教えてくれる、どこまでも優しく厳しい本です。机の横、記者ハンドブックの隣に、お守りのように置きました。『取材・執筆・推敲』。 pic.twitter.com/UOFCXNOQbh

— カツセマサヒコ (@katsuse_m) April 7, 2021

何かに挑戦するとき、となりで導いてくれる人がいるってとても心強いですよね。そういう存在になれる本は多くないと思うので、貴重な存在です。

またマストバイが現れた!

「取材・執筆・推敲 書く人の教科書」ライター向けかと思いきや冒頭のガイダンスから映像づくりの教科書とも言える内容で感動。特にドキュメンタリーにとって大事なこと満載すぎて残り420頁ワクワクすぎる。

僕らは「クリエイター」じゃなくて「つくる人」だよねやはり。 pic.twitter.com/mzDQ9Jr86m— 大石 健弘/映像 (@tarchi_tarchi) April 11, 2021

文章を書く人だけでなく、何かを作る人も『取材・執筆・推敲』はぶっ刺さります。クリエイター必須の本。

【2021年ビジネス年間ランキング】

1位 原野守弘さん『ビジネスパーソンのためのクリエイティブ入門』

2位 牧野圭太さん『広告がなくなる日』

3位 古賀史健さん『取材・執筆・推敲』

4位 高瀬敦也さん『企画』

5位 田中泰延さん『会って、話すこと。』 pic.twitter.com/mxujf927kM— 青山ブックセンター本店 (@Aoyama_book) December 10, 2021

青山ブックセンターの年間ランキング。

『取材・執筆・推敲』は3位に入っています。3,000円と少しお高めの本ですが、これだけ売れています。Kindleだと割引があるらしいので、ぜひ購入してみてください。

心に残った言葉たち

そもそもライターとはからっぽの存在である。天才物理学者の知識も、合衆国大統領の経験も、シェイクスピアのひらめきも、なにひとつ持ち合わせていない、からっぽな人間だ。だからこそライターは取材する。からっぽの自分を満たすべく、取材する。自分と同じ場所にたつ読者に変わって、取材する。

ライターは、なぜそこにいるのか。どんな理由があって、そこに居場所を与えてもらっているのか。文章が上手だから、ではない。ぼくやあなたよりも文章が上手な人なんて、世の中にはいくらでもいる。ライターが他と替えがたいのは、「わからない人の気持ちがわかる」からだ。読者と同じ(非専門的な)立場の人間として、ライターは貴重なのだ。そんなライターが読者に寄り添えなくなってしまったら、もはや用はない。どれだけ取材を重ねようと、軸足は最後まで読者の側に置いていかなければならない。

ライターの存在について教えてくれた言葉たち。空っぽの人間だからこそ、一緒に寄り添うことしかできないけど、その行為がとても重要なのだと実感することができました。

取材であれ、打ち合わせであれ、家屋や友人とのおしゃべりであれ、場の空気をつくるのはいつも「聞き手」である。(中略)あなたがよい聞き手であれば、相手は気持ちよく、いくらでもしゃべってくれる。会話の主導権はいつも「聞き手」の側にあるのだ。

話上手は聞き上手って言いますよね。ありふれた言葉だけど、この文章を読んでから聞くことに意識すると、とても難しいなって思ってしまいます。相手の話を聞きながら、次にどんなことを聞けばいいのか、どう話題を膨らませていけばいいのか、頭をフル回転させないといけません。勉強です。

取材者(ライター)はある意味、「好きになる仕事」だ。対象にひたすら寄り添い、ひたすら好きになっていく。「世界中を敵に回してでも、私だけはあなたの味方につく」を前提としている人間が、ライターだ。(中略)

しかし、恋愛を思い出してもらえばわかるように、「好き」には危うさがともなう。対象のことを好きになりすぎるあまり、周囲が見えなくなってしまうのだ。「好き」が先走った結果、ひとりよがりなコンテンツになる可能性も出てくる。

ぼくの考えるインタビュー原稿のゴールは、「その人のファンになってもらうこと」である。読み終えたあと、何らかの情報や知識を得るだけではなく、その人のことを好きになってもらうこと。「言っていることの正しさ」に同意するというよりも、「人としての在り方」に親しみや好感を持ってもらうこと。それがインタビューする側の責務だ。

ライターとして相手に寄り添うことの大切さが書かれていました。「ライターは好きになる仕事」という言葉がとても好きです。「世界中を敵に回してでも、私だけはあなたの味方につく」、「『人としての在り方』に親しみや好感を持ってもらう」、この気持ちを忘れずにいたい。

まとめ

『取材・執筆・推敲』を買うきっかけと、本気でライターとして活動したいと思ったきっかけが2つあります。

ひとつは、とある編集者さんと話したことです。

ぼくがブログを始めたきっかけはブロガーさんの存在です。

そういうインフルエンサーがいたおかげで、自分の考えを外に発信していくことによって、成長できるんだなと感じることができました。

しかし、編集部があるような出版社で仕事をしている人の感想はそうではありませんでした。

ぼくが目指していたものを否定されたような気持ちになり、とても悔しかった気持ちは今でも忘れられません。

その人が口にした本が、『取材・執筆・推敲』でした。

悔しさがバネになって、この本を読み込もうと思ったのが、購入のきっかけの一つでした。

もう一つは、一緒に仕事をしている人の何気ない言葉でした。

一番最初の取材、とりあえずやってみなよと言って言われた取材に対して、「仕事じゃない」と言われました。

対象者も仲良しの友達だったこともあり、とても悔しかったです。

その人とはいろんなことをやってきたけど、ここだけは胸を張ってぶつかり合いたいと思いました。

そこから本気で取材や書くことに対して意識するようになりました。

月刊誌として毎月発行している冊子は、多くの人に読んでもらうことができ、いい活動だねと言ってもらえるほどに。

「自分がきっかけで、誰かの活動や思いが人に届くこと」が楽しくて、貢献感を感じることのできる仕事だと認識することができました。

これからも『取材・執筆・推敲』とともに、ライターとして活動していきます。

ご感想や質問はこみーのTwitterのDMか質問箱にいただけると幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

ではまた!

コメント